アートで見つける社会課題と自分のつながり|みなみしまの芸術時評#1レポート

アート作品の多様な見方に輪郭を与え、解釈の道筋を示してくれる言葉。

観たことを言葉にできると、作品の持つ意味に近づくことができます。

そのための言葉を手に入れる方法の1つが、美術批評やレビューに触れてみること。

私自身、特に美術批評には慣れない言葉も多く難しさを感じていますが、言葉を何度も浴び続けてみると、作品を観る切り口が増えていく楽しさが生まれます。

その中でも初心者にも開かれた受け取りやすい言葉を浴びれるのが、社会と世界をつなぐアートの交通路をつくる「みなみしまの芸術時評」です。

今回は2024年6月2日に行われたサバービア・ラボ主催「みなみしまの芸術時評 #1〜社会と世界の交通路をつくる」をレポートします。

今回まとめた芸術時評#1では、

- 第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」の紹介

- いまを考える:連載「2024年3月11日に国立西洋美術館で起きたこと、2023年10月7日から—あるいは、もっと以前より、そして、この瞬間も—ガザで起きていること(文:山本浩貴)」を読んで

- 話題の展覧会を語る:遠距離現在 Universal/Remote 展(国立新美術館)

- 今月のアートブック2選

の4つのトピックが紹介されました。

聞き慣れない言葉はできる限り分かりやすくなるよう意味を添えています。

芸術時評を通じて、アート作品を観るための言葉を採取していきましょう。

芸術時評とは何かについては#0のレポートにまとめています。

#2も開催されます、オンライン配信も要チェック!

書籍化を念頭にスタートする新シリーズ「美術批評を読む」もチェック。

書き手:よしてる

1993年生まれの会社員。2021年2月からオウンドメディア「アート数奇」を運営。東京を拠点に「アートの割り切れない楽しさ」を言語化した展覧会レビューや美術家インタビュー、作品購入方法、飾り方に関する記事を200以上掲載。2021年に初めてアートを購入(2025年6月時点でコレクションは30点ほど)。

横浜トリエンナーレ見どころ紹介

横浜トリエンナーレとは

横浜トリエンナーレとは、横浜市で3年に1度開催する現代アートの国際芸術祭です。

第8回を迎える2024年の横浜トリエンナーレ(以下、横トリ)は、北京を拠点として国際的に活躍するリウ・ディン(劉鼎)さんとキャロル・インホワ・ルー (盧迎華)さんをアーティスティックディレクターに迎え、「野草:いま、ここで生きてる」をテーマに開催しました。

国際芸術祭といえば多様性というイメージがある中で、今回の横トリは伝えたいことをはっきりと示すスタンスをとる、比較的珍しい取り組みをしています。

魯迅の詩集「野草」をヒントに構成された芸術祭

1972、魯迅、発行:北新書局

テーマの「野草」は、およそ100年前の革命を経て中国が目まぐるしく変化した時代に、中国の作家・魯迅(ろじん、1881-1936)が特に苦しい思いをした時期に書いた詩集です。

1911年の辛亥革命で中国はアジア初の共和国に変わったものの、現実の社会は何も変わらなかったといいます。

その絶望感の中で、弱いけれどもたくましく生きる野の草に自分の生き方をたとえ、苦悩と絶望の中でも生き抜こうとする生命力が綴られています。

この詩集をヒントに、今の我々の社会を取り巻く政治的な問題、経済格差といった中で生き延びていくためのメッセージが込められた作品が展示されました。

横トリの中で伝えたいテーマ・メッセージとして、芸術時評では以下のように語られました。

- みんなバラバラに孤独や絶望を抱えていて、その絶望に耐えて生きていきましょうといっている。つまり、魯迅のようなすごく強い主体を前提にしていて、強く生き延びその絶望の中で生き抜いていく術を芸術から見つけ、自分で作り生き延びていくことをテーマにしている。

- 今は全員がすごく絶望してるという前提で、社会が暗い時こそむしろ個人は輝き出すとしている。

- 今回グローバリズムという言葉はあえて使わず、インターナショナリズム(キュレーターの言葉だとインディビジュアルインターナショナリズム:各国家・各文化を尊重しながら国際的な連帯・協力を目指す考え方)という古い言葉を積極的に使っている。個と個が繋がるインターナショナリズムの世界像を持っている。

こうした明確なメッセージの背景には、北京の美術館館長でもあるキャロル・インホワ・ルーさんが日本の比にならないくらいの社会からの検閲、抑圧を掻い潜り展示をしていることがあり、自分達で表現の自由を守る現実の中で生きているからこそのメッセージと受け取れます。

2000、柄谷行人、発行:太田出版

また、展覧会の最初のエリア・グランドギャラリーには参考文献がiPadで読める珍しい展示もあり、その中には柄谷行人さんの著書「NAM 原理」(2000)に関する資料が希望の原理として明確に提示されています。

横トリ「いま、ここで生きている(Our Lives)」展示紹介

芸術時評ではみなみしまさんが担当したグランドギャラリーの展示「いま、ここで生きている(Our Lives)」がバーチャルガイドツアー感覚で紹介されました。

横トリ会場となった横浜美術館は、リニューアルで修繕されたルーバーのお陰で自然光が会場全体に降り注いでいて、開放感のある空間に。

展覧会の序章となるエリアのテーマは「非常事態」。

現在進行形で起きている虐殺や戦争、人類全体でいえばコロナ禍といった非常事態に対して、自身や身近な仲間たちと協力し生き延びていくためのヒントを探し出すための作品が集まります。

野営地のようなイメージで作り上げられた場所に展示している作家のうち、8名の作家が紹介されました。

非常事態に備える作品(セレン・オーゴード、志賀理江子)

- セレン・オーゴード《Prepper’s Lab》(2024)

《Prepper’s Lab(プレッパーズラボ)》は「次に備えるためのラボ」という形で、未来の非常事態にどう対応するかをテーマにした作品です。

テントの周囲には発酵食品や味噌が置かれ、中では映像作品を展示されています。

元料理人の作家が制作した映像作品には、Netflixの料理番組風にインタビューを受けながら保存食や貯蔵食、発酵食品、燻製などを作る様子が。

非常事態が起きた時に「自分一人で作れて長く貯蔵でき、いつでも食べれるものの作り方」をレクチャーしています。

- 志賀理江子《緊急図書館》(2024)

原発や先住民、メンタルヘルスケアといった様々な問題について選書し、緊急事態に備えるための本を誰でも自由に読めるようにした作品。

生きる術に関わる本にも備えの要素を感じます。

そして、回廊のエリアには人間と自然をテーマとした写真作品がダイナミックに展示されていて、志賀理江子さんと鹿などを獲る猟師との対話が手書きで書かれています。

2023-2024、志賀理江子

この対話の中から15個くらいのキーワードを取り出し、《緊急図書館》の本を集めたそうです。

過去・現在・未来が反響する作品(ピッパ・ガーナー、サンドラ・ムジンガ)

- ピッパ・ガーナー《ヒトの原理》(2020)

トランスジェンダーの作家による、白人女性と黒人男性が歪な形で結合されている作品。

2020、ピッパ・ガーナー

今日の非常に複雑なアイデンティティの状況を表現されているようです。

足元にはキュレーターの指示で鏡が置かれ、自身の姿が映ることでセルフリフレクション(内省、自分の行動や考え方を振り返り見直すこと)や自己投影といったニュアンスが現れています。

- サンドラ・ムジンガ《そして、私の体はあなたのすべてを抱きかかえる》/《出土した葉》(2024)

SFに影響を受けている作家で、《そして、私の体はあなたのすべてを抱きかかえる》は未来の生物が人類滅亡後に現れているというイメージで、会場上空を大きく覆っています。

2024、サンドラ・ムジンガ

《出土した葉》は古代から突如として現れた巨大な葉の化石をイメージし制作されているそうです。

この2人の展示があることで、上下には遠い先もしくは古代の生物らしきものの姿、そしてフロアには今日の私たちの姿作品があり、上下で過去・現在・未来が空間で繋がり、反響し合うように作られています。

自分自身を物理的に守る構造物と精神的に守る場(ヨアル・ナンゴ、スーザン・チャンチオロ)

- ヨアル・ナンゴ《ものに宿る魂の収穫》/《彼らは決められた道を行かず、誰かが決めた秩序にも従わない/Eai Čuovo mearriduvvon luottaid eai ge vissis njuolggadusaid》(2024)

トナカイ遊牧民と呼ばれている北欧のサーミ族の血をひいている、メイン作家の一人。

ブリコラージュなどの手法で、現地にあるものを素材に用いるスタイルで作品を制作しています。

元々建築を学んでいて、サーミ式の家を作ったり、現在使われなくなっているサーミ語に関する辞書や本を集めた仮設図書館のようなものを作るプロジェクトも展開。

今回は野営地やキャンプをイメージした、少し砕けた構築物《ものに宿る魂の収穫》を設置しています。

2024、ヨアル・ナンゴ

ヨアル・ナンゴさんの展示を担当したみなみしまさん視点からは、美術館展示の観点や制作過程について触れられました。

- 制作に使った素材は現地調達なので、チェンソーを買うところから始まり、森の中に分け入り木を切り運搬し、美術館展示をする際に虫やカビがでないように燻蒸や熱処理をした。その後美術館の前に木を持ってきて2,3週間程かけて加工していった。

- ヨアル・ナンゴさんは道具や技術に関心があり、例えば、湾曲した木は日本の竹職人とのコラボレーションで、竹の杭で止める伝統のやり方で作ったのですが、作家のテンションが上がっていた。竹を切る用の斧など、道具や技術に関心を寄せていた。

そして、美術館の正面には黒くスプレーで塗った竹でできた作品が展示されています。

2024、ヨアル・ナンゴ

サーミ語のオリジナルフォントで書かれているため誰も読めない文字の展示ですが、そこに込められたことについても芸術時評で語られました。

- これは要するに彼ら自身の牧民的な生き方を示している。

- 彼らはノルウェイ政府からの童話の歴史と弾圧の歴史と常に衝突していて、自分たちの文化を守るため交渉やデモをしながらやっているところがある。過去の作品でも同じメッセージを使っていて、国家に決められた道を行かず定めにも従わないという意思表明が、今回の野草的な生き方にドンピシャで合い展示に至っている。

- これが美術館の正面にドンとあることで強いメッセージが打ち出されている。

- スーザン・チャンチオロ《RUNカフェ》(2024)

元デザイナーの作家で、自身の娘や近しい人と一緒に作った工作や、思い出が宿る繊細な品をパッチワークの上に並べ、精神的な聖域のようなものを作った作品。

2024、スーザン・チャンチオロ

物理的には弱々しくても、自分の心を整えたり安らぎを得るプライベートな空間を生み出しています。

- すごく優しいんだけどもすごく繊細な作品。一つ一つの品すべてに思い出が詰まっているから他人に触ってほしくないみたいな気持ちもありながら、でもすごく優しいところがある。

- スーザン・チャンチオロさんの作品があることで、結構ハードな展示が多い中で安らげる場ができている。

固く物理的に身を守る構造物と、柔らかく精神的に身を守る場、対照的でありながら両面の必要性を感じる展示です。

「今ここ」が違う人たちのリアリティ(オープン・グループ)

- オープン・グループ《繰り返してください》(2022)

会場中に響く大きな音を響かせている、ウクライナのアーティストコレクティブ(ユリ―・ビーリーさん、パヴロ・コヴァチさん、アントン・ヴァルガさん)による映像作品。

この音は様々な兵器の音を真似て声に出していて、紛争中のロシアからの爆撃対策として兵器の音ごとの対応、避難マニュアルをウクライナが配布しているそう。

これらの音を発音し、リピート・アフター・ミーと投げかけています。

- 15分くらいの作品にはクライマックスのようなものがあり、爆撃の音も恐ろしいけれど、それ以上に恐ろしい音を僕は聞いたというおじさんが涙ながらに語る場面がある。全部見ると見え方も変わると思う。

序章のタイトル「いま、ここで生きている(Our Lives)」。

日本で聞くと「仕事で忙殺されていても足元には素晴らしい生活や仲間がいて、ご飯が食べれる幸せがある」ように、どちらかといえば前向きなメッセージに聞こえる人が多いと思います。

ところが、オープングループのメンバーがタイトルを聞いた時に「それは皮肉だと思った」という答えだったそうです。

彼らにとって、自分の生きてきた場所で紛争が起きてなお「なぜここで生きなければならないのか」とシリアスに受け取っていたのでした。

- 「今ここ」が違う人たちがその言葉を受けたった時に皮肉に思う人もいて、その彼らの制作した作品がなり響いているということの意味とは一体なんだろうと考えさせる。展示室に並んでるとフラットに見えるが、よくよく考えたら全然違うリアリティで生きていて、一方でキュレーションでそれぞれを並べて共通性を見出し、みんな同じ問題を抱えていると提示する意味もある。同時に、彼らの発言を聞いた時に全然違うリアリティがあることもすごい重要だと思う。

野草的な芸術の生き延び方の提示(プリックリー・ペーパー)

- プリックリー・ペーパー《揺れ動く草の群れ》(2024)

リニューアルに合わせて新設されたガラス張りの離れ小島の展示室「ギャラリー9」の展示。

中国で唯一検閲されていない公衆トイレに自分たちの作った同人誌を置いていく活動をしています。

いろんな場所で活動する姿はまさに野草そのもののやり方で、群れを作り自由に表現し生きているようです。

今回紹介されたのは横トリのごく一部でした。

「非常事態」に対して様々な視点からどう生き抜くかを考えると、そこまで強靭な自分でもないと思うかもしれませんが、周囲に頼ることは時に流される要因にもなること。

まずは個人としてどう振る舞えるかを問う必要があると感じました。

- 個というものを主体にして強く考えているので、そこを日本の観客がどう受け取れるかというのは聞いてみたい。

- 個から始めることを強く打ち出していることに違和感があるかもしれない。そんな強い個じゃない、その絶望に耐えれる人はいいですよねっていう感想はあり得るかもしれない。むしろ今の時勢的にはそういう前提で、必ずしも自分の強い意志があって動いているわけではないかもしれない。

- 個という単位そのものを解体した複合体(社会的な位置付け、菌レベルで見た複合体)としてのほうがみんなにとって生きやすい発想なのかもしれない。そこには、ケアの思想も関係してくる。

連載「2024年3月11日に国立西洋美術館で起きたこと、2023年10月7日から—あるいは、もっと以前より、そして、この瞬間も—ガザで起きていること(文:山本浩貴)」を読んで

続いては、文化研究者・作家の山本浩貴さんがTokyo Art Beatで連載した、国立西洋美術館の内覧会で起きたデモに関する記事をテーマに、今を考えていくコーナー。

前回の芸術時評では展示に焦点を当てた内容でしたが、今回はガザで起きていることから繋がる内覧会で起きた抗議デモに焦点を当てた内容となりました。

参照元の記事はこちら

声を上げられない他者の代理として特権を利用する「代理人の倫理」

山本浩貴さんの記事では、日本の美術作家がパレスチナ・ガザの紛争をどう受け止め、自分たちの問題として考えていけばいいのかを連載で論じています。

まず、連載で取り上げられた重要な考え方に「代理人の倫理」があります。

この言葉は歴史学者・評論家の與那覇潤(よなは じゅん)さんの著書「歴史がおわるまえに」(2019)から引用したもので、「身分や立場などの特権を自分のためではなく、声を上げられない他者の代理として利用する」という意味。

例えば、能力や努力の不足ではなく、制度的に排除されたり構造的な不平等に苦しむ人のために、偶然キャリアを積んだ自分が代理人として仮に声を上げることが、代理人の倫理に当てはまります。

SNSでは「展示を降りて抗議すべき」という意見もあったそうですが、山本浩貴さんは「特権を利用するためであれば降りるべきではない」という考えを示しています。

そんな代理人の倫理に加えて、芸術時評の中では偶然性との関係について語られました。

- 日本だと東日本大震災の後に、特に美術や文学の領域では非当事者が被災地のことを描写したり、論じたり、代弁することが倫理的に許されるのかという問題があった。表現の質ではなく、倫理が猛烈に問われ続けていた10年。今では風化してきているが、2010年代に当事者/非当事者という言葉が用いられたのが特徴で、それに代わるようにして(紛争を背景に)今は被害者/加害者という言葉が使われていて、同じ問題系が繰り返されているように思う。

- 被害者/加害者の和解の可能性はこの先の課題ではあると思うけれども、この問題という罠にはまらずにものを語る時には、代理人として語る発想は重要。つまり、自分として語っているのではないことを肯定的に考えていくということ。

- ここで書かれているもうひとつのポイントは「偶然性によって支えられている」ということ。交換可能だからこそ代理人としての倫理観をもつことが重要で、単に代理表象(あるものが別のものを象徴する役割を果たすこと)だけだとおそらく良くない方向に向かう。そういった視点で当事者/非当事者の問題も乗り越えていけるのかもしれないという発想はあり得るのかもしれない。

- 松岡正剛の千夜千冊「リチャード・ローティ 偶然性・アイロニー・連帯」を参照すると「コンティンジェント(偶有性、本来的偶然性)であるということは、まずは偶然性や偶発性に自覚的になるということである。」と要約している。つまり、偶然であることを自覚し、別の可能性があり得たことを自覚しながら、前方にあるオプションやリスクが常にある中で、自身を出入りしていった出来事や情報を取捨選択し、編集することによってコンティンジェントな主体になる。その中に自由の可能性があるように思う。

偶然と代理の考え方を踏まえて抗議デモを見れたら、二項対立での賛否ではなく、自身の足元から問題を考えて応答できるのではと感じました。

先住民族ブームから考える負の歴史と今の状況の関係性

山本浩貴さんのテキストには「先住民族ブーム」という言葉も登場します。

2024年のヴェネチア・ビエンナーレの最優秀賞に先住民アーティストが受賞したことがトリガーとなり、今後先住民族に関するアートへの関心がさらに高まることが予測されています。

この先住民族とアートの関係について知ることで、ガザで起きていることへの補助的な理解にも繋がります。

昨今のアート界における「先住民族ブーム」を真に意義のある現象にするため、その文化や思想だけではなく、各地の先住民族が背負わされてきた負の歴史を知ることが不可欠だ。同時に、それぞれの先住民族の状況が地域により異なること、その歴史的・文化的背景が多様であることを認識しながら。加えて、イスラエルと同じくセトラー・コロニアリズム(入植植民地主義)を通して創設された近代国家のひとつである日本に生きる人々は、パレスチナ人が被る現在進行中の苦難に際して自らの足元を見つめ直す必要性に迫られている。

セトラー・コロニアリズムとは、「完全に入植し、自分たちで街を作り永住していくことで、先住民族の生活基盤をリセットし別のシステムを作り上げる」という意味。

日本でもアイヌ民族との間にあった負の歴史があることを振り返りながら、ガザで起こっている出来事を考える必要を感じる内容です。

芸術時評では、横トリの展示にあった先住民族をテーマにした作品が取り上げられました。

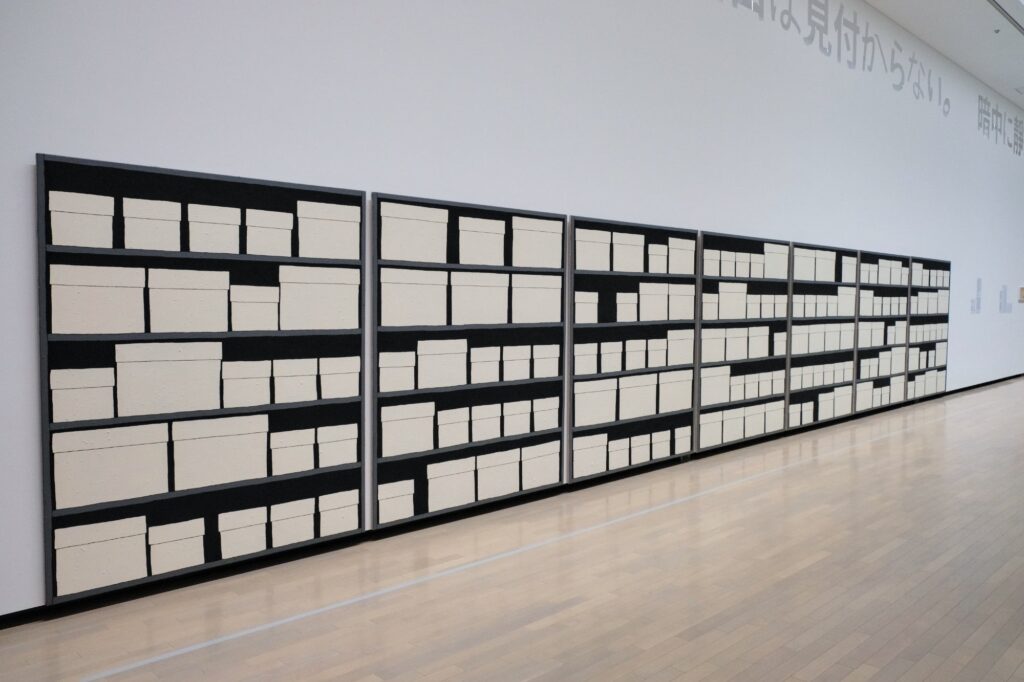

2023、マシュー・ハリス

オーストラリアの先住民族・アボリジニの血をひくマシュー・ハリスさん《忘却の彼方へ》という大型作品。

描かれた箱の数々はは博物館の保管庫で、アボリジナルの先祖の遺骨や遺品が収蔵されている様子を表現しています。

近年、遺骨や遺品などの収蔵品は植民地問題やアイデンティティの観点から問題視されていて、昨今のヨーロッパでは特に、遺骨の返還やナチスがユダヤ人から不当に奪った美術品、略奪品の返還、植民地で略奪された文化財などを元あった土地に戻す必要性が問われています。(ARTnewsJAPAN、日本経済新聞)

芸術時評でも先住民族とアートの関係について触れられました。

- 基本的に近代的な美術館の歴史は帝国主義、植民地主義で、植民地化した場所から略奪することで大半を占めて成立しているので、それを返還していく必要性が問われている。遺骨もその子孫がいるのに博物館資料としての歴史がある問題が数年言われている。

- 展示というのは権力関係がはっきりと出るもので、美術館やキュレーターの持っている権力の一番危うい部分が現れている。

- マシュー・ハリスさんの作品も同じ問題意識で、「自分たちの先祖の遺骨がなぜ博物館にあるのだろう」から始まっている。一見目立たない作品だけど、美術館批判でもあり、実はすごい強い作品。

これまでにあった負の歴史が今の状況を生んでいる例であり、それは日本も例外ではなく、過去にあった植民地主義を再び記憶に刻むことで、作品展示に対して考えるひとつの補助線になることはもちろん、同時代にガザで起きている虐殺に対しても身近に考える契機となるでしょう。

自律性から考える抗議活動

国立西洋美術館で起きた抗議活動を、代理人の倫理とは別の見方で捉えるとどうなるかについても触れられました。

画家・美術評論家の松浦寿夫さんが雑誌・群像に寄せたテキスト「【特別公開「論点」国立西洋美術館抗議活動をめぐって】組織化された自律性 Autonomia Organizzata」によると、組織化された自律性という観点で抗議活動を好意的に語っています。

- 「代理人の倫理」は代理人が偶然性に支えられているから倫理が成立するロジックがあると思うが、自律性にはそういったベースがないと読める。それぞれ自律的な活動をしている人たちが瞬間的に集まり、何かが起きたことを美しいパフォーマンスのように感じている。

- レッシングの著書「ラオコオン」(1970)に「絵画の美しさは瞬間的に目に入ること」とあるように、松浦寿夫さんが絵画を描き続けてきた人だからこそ、絵画論的な視点というのがあるかもしれない。個々に考えているものは自律的でバラバラで、思考的なズレが後から追いかけてくるが、全体は一瞬にして把握される。そうしたズレが美しさを思わせるのかもしれない。

- 芸術と生活・運動を繋げていく発想は重要なことではありつつ、それゆえにどこから倫理が出てくるロジックがあるのだろうかとは思った。

代理人がベストを尽くす見方と、同じ課題を共有しつつ各々の自律性により臨機応変に可変的かつ可塑的な連繫をしたという見方。

観点の異なる見方を踏まえて抗議を振り返ると、自身の考え方を捉えやすくなっていく感覚がありました。

話題の展覧会を語る 遠距離現在 Universal/Remote 展

話題の展覧会は、2024年3月6日(水)~6月3日(月)に国立新美術館で開催した「遠距離現在 Universal/Remote」展が取り上げられました。

コロナをテーマにした展覧会で、世界に広がったパンデミックにより国境が閉ざされ、人の移動が停止されたものの、資本と情報の移動は止まることないからこそ起きた、インフォデミック(「情報(Information)」と、感染症の広がりを意味する「エピデミック(Epidemic)」を組み合わせた造語)に焦点が当てられています。

新型コロナウイルスは人類史に残るパンデミックであり、それが情報社会の中で起きた意味では、世界規模では初のインフォデミックになるのではと思います。

展覧会は「Pan- の規模で拡大し続ける社会」、「リモート化する個人」の2つを軸に、今の社会の在り方に取り組んだ作家とその作品を紹介。

コロナ禍では多くの人が反応していたものの、アフターコロナとなった今は何事もなかったかのように反応が薄れている人もいるのではと思います。

こうした現状に対して芸術時評では、「反応の薄れに対し示された重要な展覧会」と語られました。

- 例えば、コロナ禍の時期に大学生だった人は、3年間大学に行けない状態だった。その影響は10年後に出てくるかもしれないし、その時に作れなかった空白の関係性が、今後影響してくる気がする。そういう部分を捉えているのがこの展覧会だと感じている。

- 今更ポストコロナをテーマに展示をやってる人は少ないかもしれないけれど、すごい意味があると思っている。むしろ、遅れてちゃんとやるっていうのはすごい重要なことに思う。

「遠距離現在 Universal/Remote」展示紹介

炎上をテーマにした作品(井田大介)

井田大介さん《誰が為に鐘が鳴る》は炎上をテーマにした作品。

円形に並んだガスバーナーの炎で上場気流が生じ、そこを紙飛行機が飛ぶ映像作品。

炎が燃え続けている限り紙飛行機は飛び続けますが、燃料が切れた瞬間に飛行機は落ちてきて、残り火で燃えて消えてしまいます。

こうした表現から、ネット社会の炎上の儚さ、無意味さを感じ取れます。

- コロナから距離をとるやり方として、データをまとめてリサーチして作品を作るという距離の取り方があるとすれば、この作品は感性的なレベルで距離を取ろうとしている。作品はあたかもそれが自然現象のように静かに撮影されていて、SNSの中にある炎上は盛り上がっているように見えても、その状況をすごい離れたところから、現象のように映し出している。

オンラインを支える物理的なケーブルを見る作品(トレヴァー・パグレン)

トレヴァー・パグレン「上陸ちてんシリーズ」より《米国家安全保障局(NSA)が盗聴している光ファイバーケーブルの上陸ちてん、米国カリフォルニア州モロ湾》(2015)という作品が紹介されました。

インフラを見にいく作品で、海底から上陸している通信ケーブルを撮影しています。

- コロナ禍における我々の最大のインフラはネットで、物理的に存在する通信ケーブルを撮りに行っている。もちろん通信ケーブルの問題もあるし、切れたら通信断も起きる。

この作品の制作背景には、アメリカ国家安全保障局NSAの元職員、エドワード・スノーデンさんがテロリストのみならず全世界の個人情報が監視されていることを告発した事件があります。

オンラインで監視されているものも、物理的なケーブルによって繋がれていることを意識させる作品です。

ネット社会を支える大量の手作業を可視化した作品(チャ・ジェミン)

チャ・ジェミンさん《迷宮とクロマキー》は、韓国のネット社会が急速に進む背景にある、エッセンシャルワーカーが通信ケーブルを大量に敷く様子を追っていく映像作品です。

我々の生活を支えている条件とはなんだったのかを考えさせます。

ポストコロナの中で「インフラとは何か」を改めて問う

時代と場所は違うものの、トレヴァー・パグレンさんとチャ・ジェミンさんは同じ「インフラとは何か」という問題を扱っています。

それはデジタル化が進む中でも物理的なものとして存在していて、それを「メンテナンスする人がいなければオンラインは成り立たない」ことに気づかされます。

芸術時評の中で指摘されていた内容も興味深いものがありました。

- 展覧会や作品を作ることがコロナ禍に対応することだと思うので、その意味でインフラに注目した作品が出てくるというのはコロナ禍を直接反映した作品ではなくても、キュレーションで展示されることが理にかなっている。

- 井田大介さんの作品もインフラを支える燃料の限界を見せているのかとも見えるようになる。

- 古典的な話だが、「見えるものを支えている見えないものがなんだったのか」というのが可視化されてくるチャンスというのがコロナ禍だった。

- インフラという言葉をあえて多義的に捉えて論じる、もう一度基礎に還るフェーズに入っているし、そういう風に考えていくのがポストコロナを考えていくことになるのではないかと思う。

今月のアートブック2選

今月は美術評論家・多摩美術大学美術学部教授の椹木野衣(さわらぎ のい)さんの新刊がピックアップされました。

配信中の質疑応答

芸術時評#1の配信中に寄せられた質疑応答には、今回のテーマに沿った質問が多く寄せられました。

中でも「みなとみらいと横トリの未来について」にはイベント主催者でありチェーンストア研究家・ライターの谷頭和希(たにがしら かずき)さんも加わった座談会となりました。

- みなとみらいと横トリの未来について! ※長文です

(みなみしま)

横トリは税金を使ってやっているので、毎回シビアな判断をされながら継続している。

みなとみらいは21世紀の希望を実現する場所として「みなとみらい21地区」というのができて、1989年の横浜博覧会メインパビリオンで美術館を作ったところから始まっている。今もロープウェイができて未来感があるのかもしれないけど、基本的に20世紀末に夢見た21世紀の姿であって、21世紀から夢見た21世紀の未来じゃないというのは結構重要なこと。20世紀末に夢見た21世を美術館は背負っているところがあり、それが実現されたのかということに対する答えていく責任はあると思っている。21世紀的な現象として心の状態にすごくセンシティブになっていて、厚生労働省の調査だと確か21世紀になってから心の病を抱えている人が増えている。21世紀は心が豊かな時代がくるといって始まったが、どちらかというと心が病む時代になっている現状に対して何かできることはないかを考えている。私自身は憂鬱さをテーマにした展覧会を考えていて、他で意外とみないテーマだと思う。ケアをひらくシリーズとかを美術でやるとどうなるのかみたいなことは全然されていないと思っている。みなとみらいで憂鬱をテーマにした展覧会をやるのは結構良い。みなとみらいは地に足がついていない感じがあるし、歴史がないため。

(谷頭)

みなとみらいの未来でいうと、お台場もある種のメランコリーというのが近いような感じがある。道を歩いていても全然人がいない状態になっていて、臨海副都心んと言われたり、フジテレビが移ったのも希望になっていた気がする。都市論の話でいくと、いわゆるテクノ系の音楽を作る人たちがお台場の映像をMVで多用している。不思議な感情を抱いていて、メロディアスに表現している。メランコリーを考えた時に音楽系の人たちも展覧会に巻き込めるのでは。

(みなみしま)

みなとみらいができた大きな理由の1つは、1983年に東京ディズニーランドができて、東京の人たちが皆そちらに足を運んだこと。それをどうにか引き込まなければいけないということが基本報告書に明確に書いてある。その中で、ディズニーランドを閉じたユートピアと批判していて、みなとみらいは開かれたユートピアを作ると書いてある。別のディズニーランドを作ろうとしたみなとみらいにはコンテンツとして遊園地や美術館もあり、始まりの過程が面白い。いまだにその夢を信じている。横浜美術館は横浜博覧会のメインパビリオンとして建てられ、博覧会後は展示物は撤去され原野が広がる中で美術館が残った。20世紀に夢見た21世紀のユートピアの姿を体現しているところがあり、ディズニーを明確な仮想敵としてあった。また、みなとみらいは埋立地でもあり、開拓の歴史は結構面白い。みなとみらい開拓から、都市開発が洗練化されていった。

(谷頭)

幸せであるとか憂鬱であること、そして、都市や場所における幸せとは何かというのは都市論の中でも熱いテーマなので、そこと美術、しかもみなとみらいに立っている美術館っていうそはすごく面白いことができそう。

みなとみらいには歴史がないので、過去の先祖もいない。この先祖を江戸として過去から未来への連続性を捉えていくと、みなとみらいに対する新しい観点が開けるような気がする。ユートピアのイメージは島だけど、陸とは続いているけれど港を拡張していくユートピア。ユートピアの2つのパターンがあるかもしれないし、詩人・小説家の佐藤春夫さんが考えたユートピアは今で言うところの月島の中洲で、最終的に無くなることも含めて面白い。中洲的と言うところで繋げていくと面白いかも。

その他の質問も内容を要約し掲載します。

- 西美のパフォーマンスへの賛否は、極論に走る原理主義への抵抗として単純化を避けることと、複雑に考え過ぎてストレートに「ジェノサイドはいけない!」と言えなくなってしまう構造が重なることが厄介なのでは。逆にいうと「ジェノサイドはいけない!」という声が、原理主義の単純化に似てしまうのも問題なのかもしれない、という感想を持ちました。

一方で、運動している側の意思とは全く関係なく、メディアを通じて運動のメッセージが非常に単純化されて伝達されることは現実としてある。そういうメディア社会の中で我々が生きている。

そこに抵抗してもしょうがないと思っていて、原理主義化され短絡している大衆を説得していく方向性は多分うまくいかない。大衆の間にあるメディアを批判することしか方向性がないと思う。単純化され歪んだ言葉が流通しやすい状況を作り出しているメディアに囲われている状況そのもに問題がある。

…なので、メディアにどう介入するかということを考えることになるのではと思う。

- 松浦寿夫さんの論と横浜トリエンナーレの連繋のあり方は似てるのでは?

松浦寿夫さんの方が広いことを言っている印象。横トリの場合は基本的に人間を単位としている一方で、松浦寿夫さんの言う自律性は半ば機械的なものでもあるので、動物や植物、オブジェなど、自動的に機能している何かという意味で、広いものを対象にしている。

- 自己批判ナルシシズムの快楽と、わかりやすい正義を訴えることに酔う代理行為は似ている気がしますが…。どちらも批判しにくいと思う。後者は社会問題を見つけては承認欲求を満たしているだけにも見えてしまう可能性がある気も…。

当事者じゃない外野が野次馬のように入ってきて社会正義を訴え、ある人を潰していくみたいなことはありふれているが、どちらかというとその時には代理している感覚がないんじゃないかという気がしている。つまり、代理しているというのは自分と似た立場の人と入れ替えることではなく、むしろ向こうの立場にもなりえたということを考える想像力だと思うので、社会正義を振りかざすという行為は抑制されるはずだと思う。

代理というものを自分の中でどう許容していくか、それぞれの主体のあり方を考えて行った方がいいとは思う。

まとめ:アートを通じて社会課題を考える時間に

芸術時評#1は横トリミニガイドから始まり、国立西洋美術館での抗議デモの考察、遠距離現在展とポストコロナ、みなとみらいと横トリの未来まで、アートを通して社会課題を考えるきっかけとなる話題の多い内容でした。

全体を通して個としての在り方やアクションの取り方を考える点で繋がっている印象で、自分自身の足元から振り返り、アートを通じて世間を捉えていくための補助線の引き方を増やせた感覚になりました。

話を聞くことで取り入れられる言葉もあると思うので、次回以降の配信もチェックしてみてください。

また、7月28日から始まる連続レクチャーシリーズ「美術批評を読む」も多視点で言葉を吟味し、思考できる企画となりそうで、おすすめです。

アートを観ること、知ることの両方を大切に、 美術館賞を楽しんでみてください。